Causes, facteurs de risque et prévention du myélome multiple

Les causes exactes du myélome multiple ne sont pas encore entièrement connues. Cependant, la recherche a permis d’identifier plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer cette maladie.

Voici les principaux facteurs connus à ce jour :

L’âge

Le risque augmente avec l’âge, surtout à partir de 65 ans.

L’origine ethnique

Les personnes d’origine africaine présentent un risque plus élevé.

Le surpoids et l’obésité

Un excès de poids est associé à un risque plus important.

L’exposition à certaines substances chimiques

L’exposition répétée à des produits comme le 1,3-butadiène (industrie du caoutchouc), le pentachlorophénol (pesticide et traitement du bois) ou certains pesticides peut augmenter le risque.

L’exposition à des radiations ionisantes

Une forte exposition à des rayonnements de haute intensité (par exemple en milieu médical ou industriel) peut augmenter le risque.

Des facteurs génétiques

Certaines anomalies héréditaires, bien que rares, peuvent rendre certaines personnes plus vulnérables. Il s’agirait principalement de modifications génétiques affectant le fonctionnement du système immunitaire ou la réparation de l’ADN.

L’existence d’une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI)

L’existence d’une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI) peut, chez une minorité de personnes, évoluer vers un myélome multiple. La GMSI correspond à la présence d’une petite quantité d’anticorps anormaux dans le sang. Bien que cette condition soit sans symptôme, elle peut, chez une minorité de patients, évoluer en myélome multiple avec le temps.

Le risque de développer un myélome multiple devient plus important lorsqu’on cumule plusieurs de ces facteurs.

Symptômes d’un myélome multiple

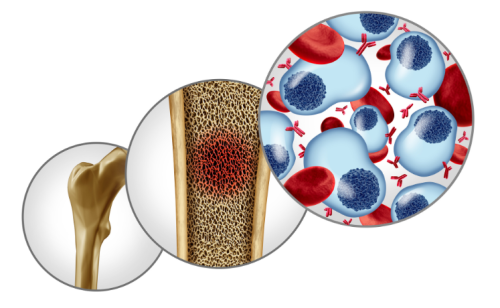

Le myélome multiple est un cancer qui prend naissance dans la moelle osseuse, là où sont produites les cellules sanguines. Dans cette maladie, les plasmocytes deviennent anormaux et se multiplient de manière incontrôlée. Cette prolifération perturbe la production normale des cellules du sang, fragilise les os et peut également endommager les reins. Ce sont ces perturbations qui causent les symptômes de la maladie.

À retenir : les symptômes peuvent rester discrets ou absents au début, ce qui retarde parfois le diagnostic.

Atteintes sanguines

- Anémie : diminution du nombre de globules rouges. Cela provoque une grande fatigue et un essoufflement même après un petit effort.

- Saignements : baisse du nombre de plaquettes ( = thrombopénie), qui entraîne des saignements plus fréquents (saignements de nez, gencives qui saignent, bleus spontanés).

- Infections fréquentes : baisse des globules blancs ( = neutropénie), ce qui affaiblit le système immunitaire et favorise les infections, parfois graves ou répétées.

Atteintes osseuses

- Fragilité osseuse : les os se cassent plus facilement, même sans choc important.

- Atteinte vertébrale : risque de compression de la moelle épinière, pouvant provoquer douleurs, engourdissements, perte de sensibilité ou, dans les cas graves, paralysie.

- Hypercalcémie : destruction des os qui libère du calcium dans le sang. Cela peut causer une soif excessive, constipation, nausées, confusion ou somnolence.

Atteintes liées aux protéines anormales (anticorps défectueux)

- Hyperviscosité sanguine : le sang devient plus épais à cause d’anticorps anormaux produits par les plasmocytes tumoraux. Cela entraîne maux de tête, vision floue et sensation de lourdeur.

- Atteinte rénale : les reins doivent filtrer ces protéines anormales, ce qui peut les endommager et mener à une insuffisance rénale.

À retenir : les symptômes peuvent rester discrets ou absents au début, ce qui retarde parfois le diagnostic.